4 декабря в Неделю 25-ю по Пятидесятнице в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Алексеево-Акатовом монастыре прошли праздничные Божественные Литургии. За Богослужениями читались два евангельских чтения: воскресное с притчей о безумном богаче (Лк.12:16-21, зач. 66) и празднику (Лк.10:38-42, 11:27-28,зач. 54).

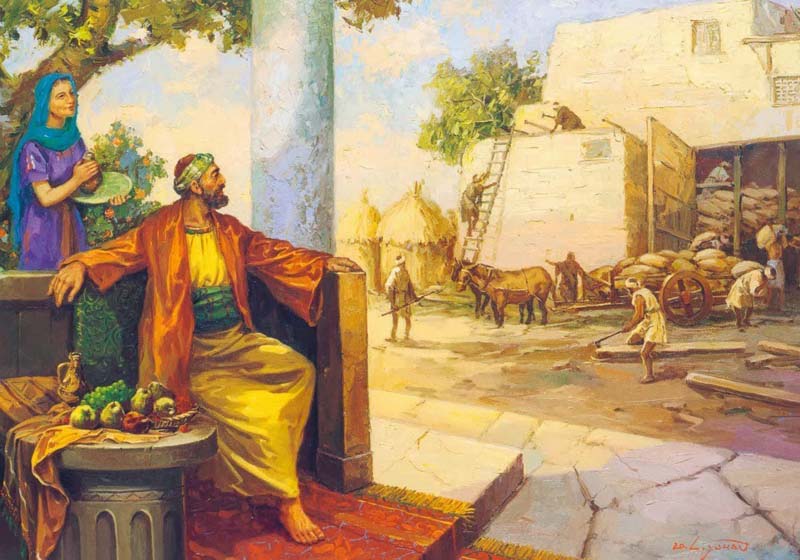

И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих?

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю бо́льшие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись.

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. (Лк.12:16-21, зач. 66)

Неделя 25-я по Пятидесятнице

Свидетельствуя пред Богом, что и мы считаем безумцем богача, о котором повествует Евангелие, поем и мы с вами, дорогие братья и сестры, дивную песнь «Иже херувимы тайно образующе». Дивные и загадочные слова этой песни возносим мы к Престолу Всевышнего в сознании величия Божия в творении человека.

Вдумайтесь в слова этой песни! – Поем мы о том, что мы, в храме пред Богом предстоящие, таинственно изображаем ангелов-херувимов. Что это значит? Это значит: мы признаем, что есть в нас нечто, херувимам подобное, признаем наше духовное сродство с херувимами, сродство, сокрытое в глубине естества нашего.

Лучший Свой дар вложил Бог в человека – образ Божий. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, – вопрошает Апостол Павел – и что Дух Божий живет в вас?» О, если бы эти слова Апостола пленили сознание наше, если бы мы их никогда не забывали! А то ведь мы с грехом сроднились, с детства к своеволию привыкаем, и живем преимущественно по велениям плоти, забывая и о Творце-Хозяине нашем и о призвании человека быть Богу в сем мире соработником.

Да, дорогие, все мы в грехах, и в то же время мы подобны глиняным сосудам, в глубине исполненным сверкающего злата. Мы – сосуды вечного Духа, мы – храм Божий, ибо Дух Божий живет в нас. Мы не должны забывать, что именно этим человек Творцом возвеличен, мало чем умален человек пред ангелами. Свят человек в тайниках души своей. Внешне грязные, замаранные легкомыслием, – а в тайнике души святы. Мы часто наблюдаем, как многие тонут в миражах радости, ползая в прахе и пошлости, забывая о своем подлинном существе. Но, дорогие мои, и эти, ползающие, не оставлены Богом – объятия Отчие и для них распростерты, ибо безмерна глубина любви Господней к человеку.

Мы – храм Божий. Человеку дана та внутренняя красота, создав которую, Бог «почил от дел Своих», а когда человек пал, в великой любви к Своему созданию, к Своему творению, Бог посылает на землю Сына Своего единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Мы – храм Божий. Человеку дана та внутренняя красота, создав которую, Бог «почил от дел Своих», а когда человек пал, в великой любви к Своему созданию, к Своему творению, Бог посылает на землю Сына Своего единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Мы – храм Божий. Кто же из нас пойдет по стопам безумца-богача евангельского? Кто подвергнет себя растлению? «Если кто растлит храм Божий, того покарает Бог», – говорит Апостол. А из уст Спасителя мы слышим: «Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит».

Посему, дорогие мои, «попечений о плоти не превращайте в похоти», ибо предающийся похотям – теряет способность «видеть свои прегрешения», теряет способность познания самого себя, – поражает свою волю и теряет цель жизни. А все это приводит человека к отрицанию авторитета и к своеволию, и таким образом, предающийся похотям становится жалким безумцем, о котором и повествует нынешнее евангелие. Сего да не будет ни с одним из нас! Аминь.

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)

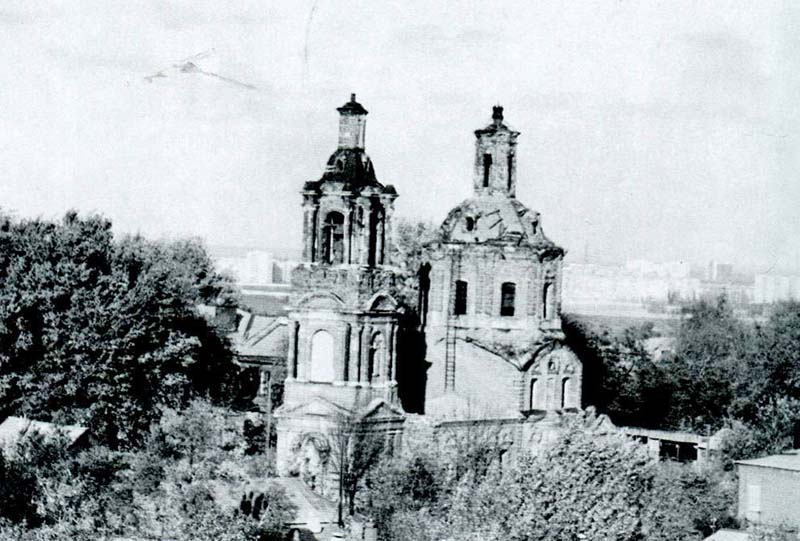

«Введение во храм Пресвятой Богородицы» — один из Престольных Праздников в нашей обители. Этому праздничному событию посвящен храм, расположенный вблизи Алексеево-Акатова монастыря.

С начала XVIII века на этом месте находилась деревянная церковь, построенная усердием посадских людей Григория Кошкина, Захара Елисеева и Якова Аникеева, переселившихся из прихода Успенской церкви, потому что там развернулось оживленное кораблестроение. В 1700 году они испросили у царя Петра I, находившегося в то время в Воронеже, разрешение на вырубку леса для постройки церкви. Вскоре она была построена и освящена святителем Митрофаном в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В 1770 году, когда церковь обветшала, ее разобрали и начали строить каменную, которая и была возведена к 1780 году, став одной из красивейших в городе. Имя архитектора осталось неизвестным, но архитектурный облик здания имеет явные черты школы знаменитого зодчего XVIII века Бартоломео Растрелли.

Кроме главного алтаря, Введенская церковь имела два придела: во имя мученика Иоанна Воина и святителей Воронежских Митрофана и Тихона.

До закрытия церковь была приходской. В конце XIX века при ней действовало попечительство о малосостоятельных прихожанах и первая в епархии женская приходская школа «с рукодельными классами». Известно, что в 1870 году здесь был крещен русский писатель Иван Бунин.

Введенская церковь, по свидетельству очевидцев, была закрыта в середине 1930-х годов. Здание ее занимала сначала артель промысловой кооперации. В послевоенные годы в нем устроили склад ремонтно-строительного управления.

В 70-е годы храм был передан краеведческому музею как памятник архитектуры. Тогда же начались длительные работы по его восстановлению.

В 1990 году церковь была возвращена Воронежской епархии, а в 1999 передана Алексеево-Акатову монастырю. В настоящее время во Введенском храме ведутся ремонтные работы.

Материал взят из книги: «Алексеево-Акатов монастырь. Четыре века истории»

(65)