После окончания поздней Литургии, к прихожанам с проповедью на тему евангельского чтения о Иерихонском слепце обратился иерей Михаил Пикулин:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Гордому человеку труднее всего поверить в то, что Богу, Великому и Вечному, есть дело и до него, слабого, грешного, смертного… Да, Богу есть дело до наших не заметных никому болей и скорбей: Господь-Вседержитель не только Всемогущ, но и Свят, то есть милостив, сострадателен и долготерпелив. И милостив, сострадателен и долготерпелив Господь не только по отношению ко всему человечеству в целом, но и к каждому отдельному человеку, какое бы незавидное и даже жалкое место он ни занимал в человеческом обществе, каким бы ничтожным и недостойным ни казался он сам себе.

«Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мф.7.9-11). Диавол же не хочет того, чтобы мы молились. Он не желает, чтобы те, кого он уже считает своей законной добычей, те, кто после предательства праотца Адама надёжно, казалось бы, стали его пищей, вдруг выскользнули из расставленных им сетей. Поэтому он закрывает нам рот, когда мы пытаемся обратиться к Богу. В самые чистые, самые священные моменты нашей жизни всевает он в души наши отвратительные плевелы непотребных помыслов, раздражительной злобы, унылой тоски.

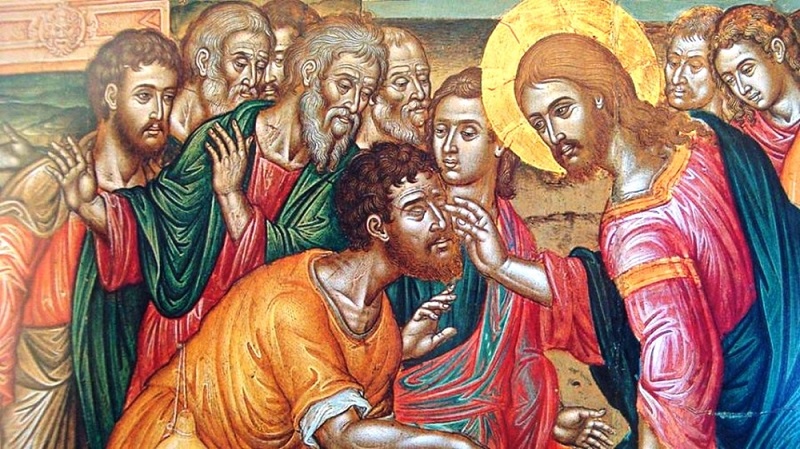

Именно с этой целью он говорит «Не смей просить, не кричи, не требуй, Ему до тебя нет дела, Господу некогда!» – эти слова говорили несчастному слепцу те, кто окружал Спасителя на Его пути в Иерихон.

Такое случается и у нас: «Я такой грешник, что Господь мою молитву не услышит!» Вот уж воистину «дьявольское» оправдание собственной лени и бездеятельности!

Молитва – тяжкий труд, требующий серьёзных усилий, и душевных, и телесных. Нельзя думать, что наше невнятное бормотание, сопровождаемое вялым крестным знамением, может считаться молитвенным трудом. Вспомним, как описывается в Евангелии молитва Сына Человеческого в Гефсиманском саду: «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк.22.44). С чего мы вдруг решили, что нам должно быть проще, легче, удобнее, чем Ему Сыну Божьему?

Разумеется, начинают все с того молитвенного правила, которое обязательно для исполнения каждому христианину. Но даже эта простая и привычная работа души станет пустым сотрясением воздуха, если не будет в ней неотступности иерихонского слепца, если после первого же препятствия, выразившегося в дурном помысле или житейском попечении, мы оставим молитвенные усилия и послушаемся того, кто сколь же привычными, сколь и коварными способами заставляет нас замолчать.

Разве нищий слепой искал удовольствия от молитвенного делания? Разве волновало несчастного «качество» его воплей? Нет, он хотел одного, он хотел стать зрячим, и поэтому никакие запреты, никакие соблазны сатаны не могли остановить, не могли пресечь его молитвенного крика. Наша повседневная молитва холодна, невнятна и рассеяна только потому, что мы молимся о чём-то внешнем, о чём-то вполне отвлечённом, неопределённом. Царство Небесное – для нас в некой далёкой перспективе, а заботы сегодняшнего дня – они всегда тут как тут.

Может быть, это оттого происходит, что мы давно смирились с собственной духовной слепотой и «заботимся и суетимся о многом» (Лк.10.41), вместо того чтобы, отыскав главное, самое существенное, самое необходимое нашей бессмертной душе, просить о нём всеми силами своего существа, как иерихонский слепец делал это.

Мы ведь и слова-то эти давно знаем! И чем ближе дело к весне, к Великому посту, тем чаще мы вспоминаем эти удивительные слова: «Даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего». Для того чтобы научиться настоящей молитве, необходимо всеми силами души своей захотеть того, о чём молишься. А то ведь получается какое-то раздвоение: хочешь изо всех сил денег и славы, а губы по привычке бормочут: «Даруй ми зрети моя прегрешения…».

Господи, пусть совершится чудо, и откроются слепые глаза. Пусть этот незрячий, неимущий, несчастный и одинокий научит нас, зрячих и благополучных, верить и надеяться, любить и молиться. Аминь.»

Составлено по проповеди

священника Сергия Ганьковского

(89)