11 декабря – Православная Церковь отмечает день обретения мощей Преподобноисповедника Сергия (Сребрянского).

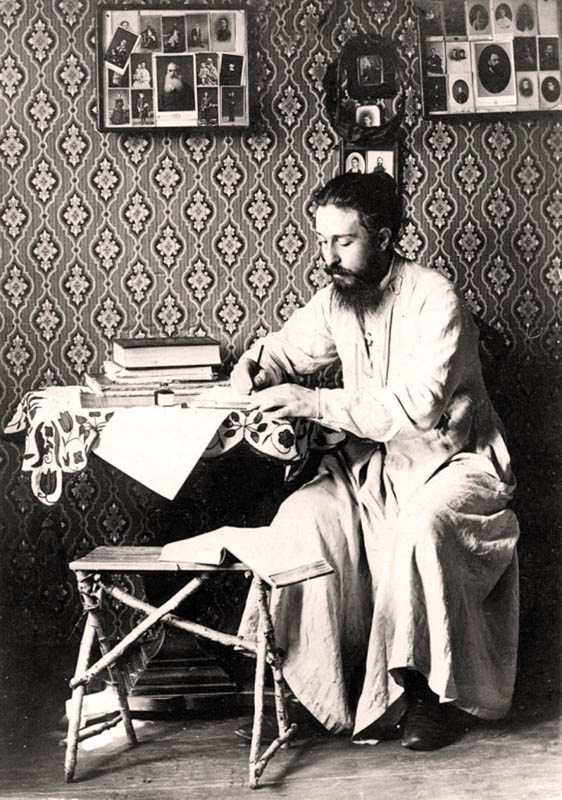

Исповедник Сергий родился 1 августа 1870 года в селе Трехсвятском Воронежского уезда Воронежской губернии в семье священника Василия Сребрянского и в крещении был наречен Митрофаном. Через год после рождения сына отца Василия перевели в село Макарий в трех километрах от Трехсвятского. Как и большинство детей священников, Митрофан Васильевич получил духовное образование – в 1892 году он окончил Воронежскую Духовную семинарию, однако священником стал не сразу.

Под влиянием народнических идей Митрофан Васильевич поступил в Варшавский ветеринарный институт. Оказавшись здесь среди равнодушных к вопросам веры студентов, во враждебной православию католической Польше, он начал усердно посещать православный храм. В Варшаве он познакомился со своей будущей женой, Ольгой Владимировной Исполатовской, дочерью священника, служившего в Покровском храме в селе Владычня Тверской губернии; она окончила курс тверской гимназии, собиралась работать учительницей и приехала в Варшаву навестить родственников. 29 января 1893 года они обвенчались.

Живя в Варшаве, Митрофан Васильевич стал сомневаться в правильности выбора своего пути. В душе было пламенное желание служить народу, – но достаточно ли было ограничиться внешним служением, стать специалистом в нужном для крестьян деле ведения хозяйства? Душа молодого человека, сохранившего от детства религиозные впечатления и получившего православное образование, ощущала неполноту такого рода служения, и он решил вступить на поприще служения священнического.

2 марта 1893 года епископ Воронежский Анастасий (Добрадин) рукоположил Митрофана Васильевича во диакона к Стефановской церкви слободы Лизиновки Острогожского уезда, но диаконом отец Митрофан пробыл недолго – 1 марта 1894 года он был назначен священником 47-го драгунского Татарского полка и 20 марта рукоположен во священника.

15 января 1896 года отец Митрофан был назначен вторым священником Двинского военно-крепостного собора и 1 сентября того же года вступил в должность законоучителя Двинской начальной школы. 1 сентября 1897 года отец Митрофан был перемещен в город Орел и назначен настоятелем Покровского храма 51-го драгунского Черниговского полка, шефом которого была великая княгиня Елизавета Федоровна.

В 1908 году Великая княгиня преподобномученица Елизавета усиленно трудилась над проектом по созданию Марфо-Мариинской обители. Предложения по устроению обители были поданы от нескольких лиц. Подал свой проект и отец Митрофан; его проект настолько пришелся по душе Великой княгине, что именно его она положила в основу устроения обители. Для его осуществления она пригласила отца Митрофана на место духовника и настоятеля храма в обители.

Отец Митрофан, поселившись в обители, сразу же принялся за дело, отдавшись ему всей душой, — как это было в Орле, когда он занимался постройкой церкви, устроением школы и библиотеки, как было и во время войны, когда он стал отцом духовных детей, которые каждодневно подвергались смертельной опасности. Он часто служил, не жалея сил наставлял тех, еще немногочисленных, сестер, которые пришли жить в обитель.

Настоятельница обители вполне поняла и оценила священника, которого им послал Господь. Она писала о нем Государю: «Он исповедует меня, окормляет меня в церкви, оказывает мне огромную помощь и подает пример своей чистой, простой жизнью, такой скромной и высокой по ее безграничной любви к Богу и Православной Церкви. Поговорив с ним лишь несколько минут, видишь, что он скромный, чистый и человек Божий, Божий слуга в нашей Церкви».

Почти сразу после революции был совершен набег на Марфо-Мариинскую обитель вооруженных людей.

Вскоре Великая княгиня была арестована. Незадолго перед арестом она передала общину попечению отца Митрофана и сестры-казначеи. Великая княгиня была увезена на Урал, в Алапаевск, где 5 (18) июля 1918 года приняла мученическую кончину.

25 декабря 1919 года Святейший Патриарх Тихон, хорошо знавший отца Митрофана, благодаря его за многие труды, преподал ему первосвятительское благословение с грамотой и иконой Спасителя: В это время решился для отца Митрофана и его супруги Ольги вопрос о монашестве. Много лет живя в супружестве, они воспитали трех племянниц-сирот и желали иметь своих детей, но Господь не давал исполниться их желанию. Увидев в этом Божию волю, призывающую их к особому христианскому подвигу, они дали обет воздержания от супружеской жизни. Это было уже после переезда их в Марфо-Мариинскую обитель. Долгое время этот подвиг был для всех скрыт, но когда произошла революция и наступило время всеобщего разрушения и гонений на Православную Церковь, они решили принять монашеский постриг. Постриг совершен по благословению святого Патриарха Тихона. Отец Митрофан был пострижен с именем Сергий, а Ольга — с именем Елизавета. Вскоре после этого Патриарх Тихон возвел отца Сергия в сан архимандрита.

В последние, годы жизни архимандрита Сергия, начиная с 1945 года, его духовником был протоиерей Квинтилиан Вершинский, служивший в Твери и часто приезжавший к старцу. Отец Квинтилиан сам несколько лет пробыл в заключении и хорошо знал, что такое — нести тяготы и горечь гонений в течение многих лет. Он вспоминал об отце Сергии: «Всякий раз, когда я беседовал с ним, слушал его проникновенное слово, передо мной из глубины веков вставал образ подвижника-пустынножителя… Он весь был объят Божественным желанием… Это чувствовалось во всем, особенно — когда он говорил. Говорил он о молитве, о трезвении — излюбленные его темы. Говорил он просто, назидательно и убедительно. Когда он подходил к сущности темы, когда мысль его как бы касалась предельных высот христианского духа, он приходил в какое-то восторженно-созерцательное состояние, и, видимо, под влиянием охватившего его волнения помыслы его облекались в форму глубоко-душевного лирического излияния.

Наступило приснопамятное весеннее утро, — вспоминал отец Квинтилиан. — На востоке загоралась заря, предвещавшая восход весеннего солнца. Еще было темно, но около хижины, где жил старец, толпились люди; несмотря на весеннюю распутицу, они собрались сюда, чтобы отдать последний долг почившему старцу. Когда я вошел в самое помещение, оно было забито народом, который всю ночь провел у гроба старца. Начался отпев. Это было сплошное рыдание. Плакали не только женщины, но и мужчины…

С большим трудом вынесли гроб через малые узенькие сенцы на улицу. Гроб хотели поставить на дровни, нести на себе его на кладбище было невозможно, ибо дорога на кладбище представляла местами топкую грязь, местами была покрыта сплошной водой. Тем не менее из толпы неожиданно выделяются люди, поднимают гроб на плечи… Потянулись сотни рук, чтобы хотя коснуться края гроба, и печальная процессия с неумолкаемым пением «Святый Боже» двинулась к месту последнего упокоения. Когда пришли на кладбище, гроб поставили на землю, толпа хлынула к гробу. Спешили проститься. Прощавшиеся целовали руки старцу, при этом некоторые как бы замирали, многие вынимали из кармана белые платки, полотенца, маленькие иконки, прикладывали к телу усопшего и снова убирали в карман.

Когда гроб опускали на дно могилы, мы пели «Свете тихий». Песчаный грунт земли, оттаявшие края могилы грозили обвалом. Несмотря на предупреждение, толпа рванулась к могиле, и горсти песка посыпались на гроб почившего. Скоро послышались глухие удары мерзлой земли о крышку гроба.

Мы продолжали петь, но не мы одни. «Граждане, — слышался голос, — смотрите! смотрите!» Это кричал человек с поднятой рукою кверху. Действительно, нашим взорам представилась умилительная картина. Спустившийся с небесной лазури необычайно низко, над самой могилой делал круги жаворонок и пел свою звонкую песню; да, мы пели не одни, нам как бы вторило творение Божие, хваля Бога, дивного в Своих избранниках.

Скоро на месте упокоения старца вырос надмогильный холмик. Водрузили большой белый крест с неугасимой лампадой и надписью: «Здесь покоится тело священноархимандрита Сергия — протоиерея Митрофана. Скончался 1948 г. 23 марта. Подвигом добрым подвизахся, течение жизни скончав».

Еще при жизни батюшка говорил своим духовным детям: «Не плачьте обо мне, когда я умру. Вы придете на мою могилку и скажете, что нужно, и я, если буду иметь дерзновение у Господа, помогу вам».

Из книги «Жития святых и жизнеописания подвижников благочестия

Воронежской и Липецкой епархии»

(100)