Приближались последние дни земной жизни Христа. Впереди — торжественный вход в Иерусалим, Тайная Вечеря, смерть на Кресте и Воскресение. Накануне этих страшных и великих дней Господь впервые прямо спросил своих учеников, за кого они Его считают. Тогда Петр твердо и без колебаний ответил: Ты — Христос, Сын Бога Живаго (Мф 16:16), выразив мнение всех апостолов. Значимость его слов заключалась в том, что до этого Сам Иисус никак явно не открывал перед ними Свою Божественную природу, ради того чтобы апостолы уверовали в Него как в Бога не вынужденно, а свободно. Ведь Он мог открыться перед учениками во всем Своем величии и славе уже в самом начале проповеди, но тогда апостолы исповедовали бы Иисуса как Бога просто из страха, под впечатлением от открывшегося перед ними.

Тогда же Господь, начиная «настраивать» апостолов к предстоящим событиям, сказал, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть (Мф 16:21). Слова эти так опечалили апостолов, что Петр даже стал прекословить Учителю: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! (Мф 16:22).

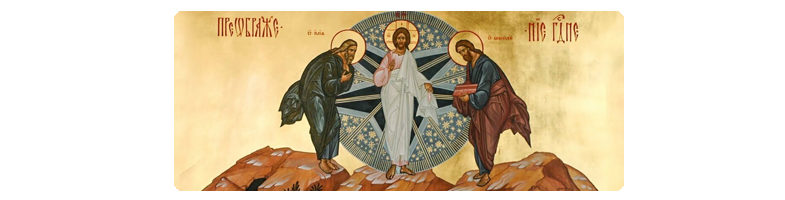

По прошествии нескольких дней Господь, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. И когда они оказались на вершине, Христос преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:1–2). При этом явились два великих ветхозаветных пророка — Илия и Моисей, которые беседовали с Господом о Его будущих страданиях и смерти (Лк 9:31).

По прошествии нескольких дней Господь, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору Фавор, чтобы помолиться. И когда они оказались на вершине, Христос преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (Мф 17:1–2). При этом явились два великих ветхозаветных пророка — Илия и Моисей, которые беседовали с Господом о Его будущих страданиях и смерти (Лк 9:31).

На гору опустилось светлое облако, из которого раздался голос Бога Отца: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте (Мф 17:5). Апостолы в ужасе упали на землю.

Когда же они услышали слова, обращенные к ним: встаньте, не бойтесь (Мф 17:7), и поднялись, то ветхозаветные пророки и облако уже скрылись, а перед ними стоял их Учитель — уже не сияющий ослепительным светом.

Так Спаситель приоткрыл апостолам Свою Божественную природу, укрепив их в вере перед Своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе и показав каждому, кто последует за Ним, тот свет, которым он преобразится в Царствии Небесном.

Тропарь Преображения Господня

Преобразился еси на горе, Христе Боже, / показавый учеником Твоим славу Твою, / якоже можаху, / да возсияет и нам, грешным, / свет Твой присносущный / молитвами Богородицы, // Светодавче, слава Тебе.

Слово на Преображение Господне

«По прошествии дней шести,

взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его,

и возвел их на гору высокую одних,

и преобразился пред ними» (Мф.17:1–2).

Почему Христос взял на гору Фавор не других каких-либо Апостолов, но именно Петра, Иакова и Иоанна? Приведя себе на память три необходимые для спасения добродетели, – веру, надежду и любовь, скажем: Господь потому взял с собою этих трех Апостолов, что в них уже с самого начала обнаружились, проявившись с особенною ясностью впоследствии, упомянутые три добродетели. В Петре – вера: он прежде всех исповедал Христа Сыном Бога живого (Мф.16:16); в Иакове – надежда: он первый из двенадцати Апостолов должен был ради надежды израилевой преклонить под меч свою голову; в Иоанне – любовь: он был любимейший ученик Господа, нареченный сын Пречистой Девы Марии (Иоан.19:26–27).

С какою целью Господь возводит учеников Своих для молитвы на высокую гору? С тою, чтобы приблизив их от земных низин к небесной высоте, преподать всем таинственным образом урок, что желающий сподобиться откровений от Бога и видеть славу Его должен оставлять дольние, земные пристрастия, должен желать и искать благ горних, Небесных.

Господь возводит учеников Своих не на низкую, а высокую гору, чтобы научить их Богомыслию и вместе с тем трудолюбию: без труда нет возможности взойти на высоту. Высота горы – образ Богомыслия, восшествие на гору – указание на труд. Хорошо ум возносить к Богу, но не следует и труда оставлять: добрые дела достигаются трудом. Ум видит Бога, а труд приводит к зрению Его; ум покоряется Христу, слушая заповеди Его, а труд носит иго Христово, ходя во след Его. Богомыслие наслаждается внутренним зрением Христа, трудолюбие же привлекает на себя взоры Его. Быть же видимым Христом не меньшее благо, чем видеть Его.

Почему Господь для явления Апостолам славы своего Преображения возводит их на Фавор, а не какую-либо другую гору? «Фавор» в переводе с еврейского значит «чертог чистоты и света», поэтому Господь и возводит их на Фавор, а не на другое место, чтобы Апостолы от самого названия горы получили наставление о том, что желающий присутствовать при явлении Божественной славы должен прежде всего иметь совесть свою подобной чертогу чистоты, достойному приятия в себя света благодати Божией.

Господь, взойдя на гору с учениками своими, «преобразился пред ними» (Мф.17:1–2). Не для Себя преобразился Христос, просветив лицо Свое, как солнце: Свет, «будучи сияние славы Отчей» (Евр.1:3), не имеющий в себе никакой тьмы, не нуждается в просвещении. Он преобразился ради нас, чтобы просветить нашу тьму и преобразить нас из рабов греха в истинных рабов Своих и из сынов гнева – в возлюбленных сынов Бога.

Господь, взойдя на гору с учениками своими, «преобразился пред ними» (Мф.17:1–2). Не для Себя преобразился Христос, просветив лицо Свое, как солнце: Свет, «будучи сияние славы Отчей» (Евр.1:3), не имеющий в себе никакой тьмы, не нуждается в просвещении. Он преобразился ради нас, чтобы просветить нашу тьму и преобразить нас из рабов греха в истинных рабов Своих и из сынов гнева – в возлюбленных сынов Бога.

Целью пришествия Христа, которую Он и осуществил, было обращение нас в детей Божиих. Ради этого Он воплотился от Пресвятой Девы и Духа Святого, ради этого «по виду став как человек» (Флп.2:7), ради этого Он приял образ раба, и какой только труд не понес Он ради того, чтобы обновить в нас, как сынах, погибший образ Отчий!

И на Фаворе Он преобразился ради нас же, чтобы мы знали об уготованной нам небесной славе; Он «уничиженное тело наше преобразит» (Флп.3:21), чтобы оно в общее воскресение соответствовало телу славы Его в бесконечном Его царствии, уготованном «от создания мира» (Мф.25:34) для любящих Его.

Святитель Димитрий Ростовский

Кондак Преображения Господня

На горе преобразился еси, / и якоже вмещаху ученицы Твои, / славу Твою, Христе Боже, видеша, / да егда Тя узрят распинаема, / страдание убо уразумеют вольное, / мирови же проповедят, / яко Ты еси воистинну Отчее сияние.

(125)