Монастырский некрополь

Издавна при городских монастырях существовали кладбища. На них погребали не только местных насельников, но и высокопоставленных лиц и состоятельных граждан.

Кладбище Алексеево-Акатова монастыря, примыкавшее с юга к шатровой колокольне, было устроено вместе с основанием обители в первой четверти XVII века. Однако упоминания о светских лицах, там погребенных, отсутствуют вплоть до 1773 года. В статьях о прошлом Алексеево-Акатова монастыря имеются сведения о похороненных в обители настоятелях: игуменах Корнилии (†1676), Иосифе I (Варяинове, †1666 или 1672) и Иосифе II (†1688), архимандритах Иосифе III (†1702) и Антонии (†1741).

В 1886 году архимандрит Димитрий (Самбикин) опубликовал «Летописный синодик г. Елисеевых». Купцы Елисеевы Григорий Наумович и Яков Григорьевич с 1737 по 1800 год вели записи о смерти и погребении знатных горожан, родственников и знакомых. Первое захоронение в Покровском монастыре отмечено ими в 1757 году, а с 1772 года, когда были закрыты кладбища при приходских церквах, похороны в монастырях стали делом обычным.

Алексеево-Акатов монастырь в Синодике впервые упомянут в феврале 1773 года, когда «преставился раб Божий генерал-поручик и кавалер и Воронежской губернии губернатор г-н Алексей Михайлович Маслов, а сего ж 28 февраля погребение ему было с большою церемониею Преосвященным епископом Тихоном с архимандритом Самсонием и со всеми приходскими священниками, а погребен в Алексеевской Акатовом монастыре, гроб был обит малиновым плисом, накрыт кофейною парчою».

Среди погребенных в Алексеево-Акатовом монастыре духовенство кафедрального собора и купеческие семьи. В Синодике упоминается несколько десятков купцов, погребенных в Акатовом монастыре в последней четверти XVIII века. Упоминаний о похоронах чиновников в Синодике содержится намного меньше. Особой торжественностью отличались похороны И.А. Потапова.

Вновь раскроем страницы Синодика: «1791 года апреля 3-го дня поутру скончался раб Божий генерал-поручик и разных орденов кавалер и Воронежского наместничества господин губернатор Иван Алексеевич Потапов и погребен сего же 5 апреля в Алексеевском монастыре Преосвященным Иннокентием, епископом Воронежским; гроб был обит малиновым бархатом, накрыт богатою парчою. Церемония была весьма большая, 2 кавалерии, (ордена) несены были впереди на двух бархатных подушках. Проповедь говорил учитель Болховитинов (впоследствии Евгений, Киевский митрополит)».

В начале XIX века несколько имен купцов, «положенных» в Алексеево-Акатовом монастыре, сообщает в своем дневнике купец Алексей Петрович Капканщиков. В сентябре 1818 года скончался городской голова, купец третьей гильдии Петр Никифорович Титов. Вот какие размышления вызвала эта смерть у автора дневника, 18-летнего юноши: «Хоронил архиерей Епифаний тело Петра Никифоровича Титова в Алексеевском монастыре. Какой плач детей! Плач ваш справедлив, несчастные дети! Надобно иметь каменное сердце, чтоб не чувствовать сей драгоценной потери и при таких расстроенных обстоятельствах! Увы! Лишенные всякой подпоры дети! Прихотливая судьба приготовляет вам жесточайшую перемену счастия».

В декабре 1820 года умерла родная тетка автора дневника, «купеческая жена» А.И. Придорогина: «Несли мы тело покойной тетушки Анны Ивановны… в Пятницкую церковь, где служил Акатовский архимандрит Мефодий. По отслужении обедни и панихиды тело понесли и положили в Алексеево-Акатовском монастыре».

С 60-х годов XIX века, когда стали выходить частные газеты, в них начали появляться некрологи. Здесь находим сведения о шести представителях купеческого, а затем и дворянского рода Нечаевых, погребенных в монастыре. Упоминается семейное захоронение Дебольцовых, один из которых, Николай Ильич, скончался в марте 1854 года в Риме. На его могиле был установлен надгробный памятник из трех гранитных плит в виде стенки.

С 60-х годов XIX века, когда стали выходить частные газеты, в них начали появляться некрологи. Здесь находим сведения о шести представителях купеческого, а затем и дворянского рода Нечаевых, погребенных в монастыре. Упоминается семейное захоронение Дебольцовых, один из которых, Николай Ильич, скончался в марте 1854 года в Риме. На его могиле был установлен надгробный памятник из трех гранитных плит в виде стенки.

Не было в Воронеже в прошлом веке никого, кто не знал бы фамилию Тулиновых. Тулиновская улица, дом Тулинова, где останавливались посещавшие город императоры, тулиновская суконная фабрика… Мало кто мог сравниться с ними по богатству. В Алексеево-Акатовом монастыре похоронено не менее пятнадцати представителей этой семьи. В архивных документах сохранилось упоминание о расходах на погребение статского советника и камергера Василия Васильевича Тулинова (1788-1842), занимавшего должность губернского предводителя дворянства.

В.В. Тулинов умер 19 марта 1842 года, и одни только похороны его, не знавшие себе равных по пышности, обошлись наследникам в 8114 рублей 41 копейку.

В том же 1842 году умер старший брат Василия Тулинова, отставной майор Яков. Его похороны были немного скромнее, на них было потрачено 6078 рублей, на могиле был установлен памятник из каррарского мрамора. В Толшевский монастырь на годовое поминовение братьев Тулиновых была отдана тысяча рублей. В 1831 году на монастырском кладбище упокоилась вдова купца Авдотья Васильевна Аникеева, на средства которой была построена двухэтажная Алексеево-Владимирская церковь. В 30-х годах XIX века на этом же кладбище похоронили двух племянниц и малолетнего сына губернатора Д.Н. Бегичева.

Имеются сведения о погребении на монастырском кладбище Николая Ивановича Тулинова (1810-1854), секретаря земской управы Михаила Ивановича Лабзина (1830-1895), Аркадия Павловича Муфеля (1846-1898).

Архив Алексеево-Акатова монастыря не сохранился, а потому сведений о погребенных на монастырском кладбище насельниках крайне мало. Составители Синодика упомянули о смерти настоятеля монастыря архимандрита Сампсония, скончавшегося 16 июля 1793 года на 80-м году жизни, и о погребении в феврале 1788 года иеромонаха Мелхиседека. Подробно описано погребение преподавателя семинарии иеромонаха Палладия (Вицинского): «1784 года мая 6-го дня преставился раб Божий учитель иеромонах о. Палладий и погребен в Алексеево-Акатовом монастыре отцом игуменом Самуилом. В провождении тела была церемония; по всем церквам был по мертвому благовест, а как тело несли, то и звон был, провожали сперва студенты малого росту по два человека в ряд с развязанными волосами, потом среднего росту, а за ними и больших по два в ряд, потом все учителя, а потом священники, а потом отец игумен Самуил; гроб и крышка накрыты кофейною парчою».

22 декабря 1811 года умер архимандрит Афанасий (Савинский), управлявший монастырем с 1807 года. В монастыре он и погребен. Очевидно, здесь же погребен и прежний настоятель Иустин (Трипольский), который одновременно был ректором семинарии в 1796-1807 годах. Скончался он на покое 16 декабря 1809 года.

Следующие упоминания относятся к началу XX века. В июне 1903 года в Алексеево-Акатовом монастыре был похоронен иеродиакон Сергий, исполнявший обязанности иподиакона при викарии. В октябре 1911 года скончался казначей монастыря игумен Иннокентий (Куликовский), об отпевании которого сообщили «Воронежские епархиальные ведомости», Единственное упоминание о захоронении в монастыре представителей белого духовенства относится к июлю 1789 года, когда был предан земле настоятель Покровской церкви в Беломестной слободе протопоп Федор Прибытков.

В начале 30-х годов XX века, когда монастырь был закрыт, лишенное присмотра кладбище стало быстро разрушаться. Надгробные плиты и памятники новая власть стала кощунственно употреблять для бордюров и других утилитарных целей. В послевоенные годы были уничтожены многие постройки на монастырском подворье: кельи, настоятельский и казначейский корпуса. Территория оказалась осквернена, и постепенно от могил не осталось и следа. В начале 70-х годов несколько надгробных памятников еще можно было увидеть сброшенными со своих мест, потом исчезли и они. Старейшее в городе кладбище было утрачено.

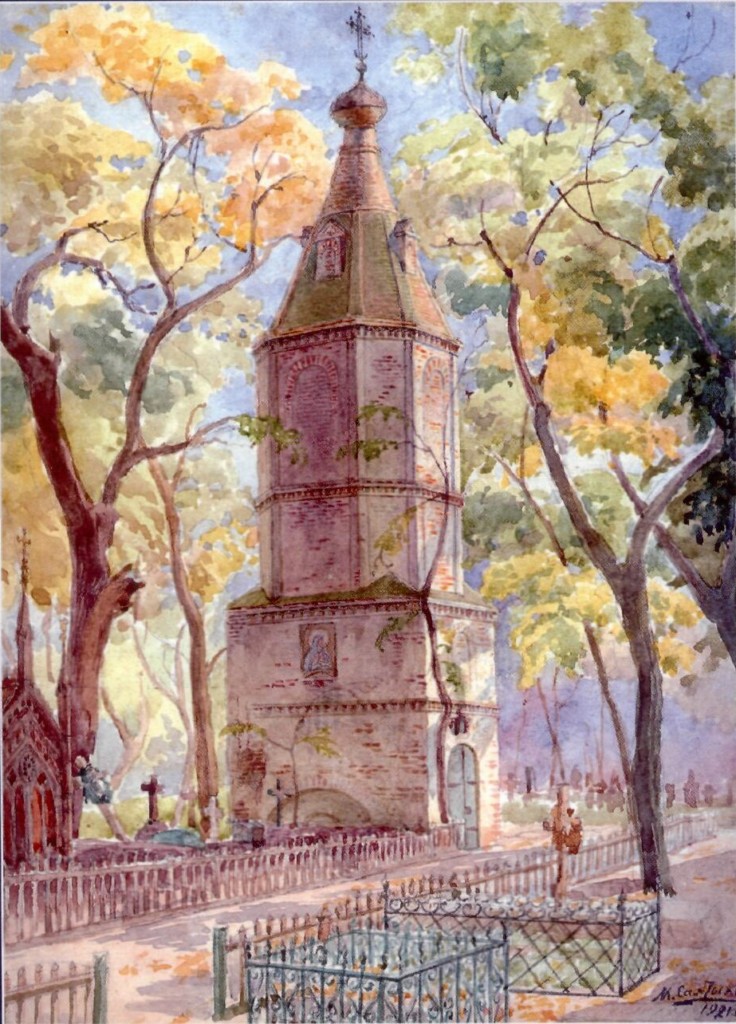

Некоторое представление о том, как выглядело кладбище в начале XX века до его закрытия и разорения, дает акварель М. Салтыкова (1921 г.) с видом старинной колокольни в окружении могильных крестов и воспоминания старейшей прихожанки монастыря Бруданиной А.В. (1918-2014). От ворот монастыря шла аллея, вымощенная плиткой, по обеим сторонам – ухоженные могилы. Над захоронениями почтенных, именитых горожан, благотворителей обители, возвышались богатые памятники, иногда даже склепы – часовни причудливой архитектуры, а на участке, где погребали братию – один крест на всех и безымянные холмики, засеянные травой: не искавшие земной славы похороненные здесь иноки надеялись (и вернее – сподобились) быть вписанными в Книгу жизни на Небесах.

После передачи полуразрушенных монастырских зданий на Акатовой поляне Воронежской епархии почти с самого начала восстановительных работ в земле стали находить остатки монашеских захоронений. Их перенесли к северной стене, установив на братской могилой крест. Радом установили несколько сохранившихся надгробий с разоренного кладбища. Впоследствии место образовавшегося таким образом некрополя было обнесено оградой.

В 1993 году сюда перенесены останки воронежских архиереев, управлявших епархией в XVII-XX вв. Ранее погребенные в Митрофановском монастыре, они были обретены при строительных работах на месте снесенного Благовещенского собора. По рассказу очевидцев, это произошло благодаря заступничеству ныне прославленного святителя Антония (Смирницкого), чудесным образом явившегося рабочему и словами «Дальше нельзя» преградившему путь экскаватору, ковш которого уже готов был вонзиться в усыпальницу. Обретенные останки по благословению митрополита Иосифа (Орехова) в 1960 г. были перезахоронены на Коминтерновском кладбище, где покоились до перенесения их в некрополь Алексеево-Акатова монастыря.

В 1993 году сюда перенесены останки воронежских архиереев, управлявших епархией в XVII-XX вв. Ранее погребенные в Митрофановском монастыре, они были обретены при строительных работах на месте снесенного Благовещенского собора. По рассказу очевидцев, это произошло благодаря заступничеству ныне прославленного святителя Антония (Смирницкого), чудесным образом явившегося рабочему и словами «Дальше нельзя» преградившему путь экскаватору, ковш которого уже готов был вонзиться в усыпальницу. Обретенные останки по благословению митрополита Иосифа (Орехова) в 1960 г. были перезахоронены на Коминтерновском кладбище, где покоились до перенесения их в некрополь Алексеево-Акатова монастыря.

Имена архипастырей начертаны на надгробной плите:

митрополит Пахомий (Шпаковский) (1714-1723)[1]

архиепископ Арсений (Москвин) (1799-1810)

архиепископ Серафим (Аретинский) (1865-1886)

архиепископ Вениамин (Смирнов) (1886-1890)

архиепископ Анастасий (Добрадин) (1890-1919)

В этой же могиле покоятся мощи сщмч. Тихона (Никанорова) (1919-1920)

На кладбище монастыря в 1993 г. перенесены также останки епископа Ульяновского и Мелекесского Паисия (Образцова)[2].

На Коминтерновском кладбище в 1960 г. вместе с останками других воронежских владык были перезахоронены и мощи святителя Антония (Смирницкого), которые до ныне не обретены, имя же архиепископа Антония высечено на надгробной плите условно, для молитвенного поминовения святителя, что было сделано еще до его церковного прославления.

У чтимой могилы по понедельникам служат панихиды, сщмч Тихону поют величание.

В ограде монастырского некрополя установлен также памятный знак известному русскому ученому-ботанику, профессору Михаилу Цвету (1872-1919), изобретателю хроматографии [3].

16 сентября 2009 г. на монастырское кладбище были перенесены останки блаженной старицы Феоктисты, что стало важным событием для всего города. Молитвенница за град Воронеж, помощница в людских скорбях, а для сестер обители – наставница на монашеском пути, блаженная Феоктиста не оставляет своим заступлением обращающихся к ней. На могилу угодницы Божией приходят и жители города и приехавшие в Воронеж издалека, ставят свечи, оставляют записки со словами прошений или благодарности. И как свидетельствуют многие почитатели блаженной, просьбы их не остаются без ответа.

В настоящее время готовятся материалы для канонизации воронежской подвижницы.

[1] Указаны даты управления Воронежской епархией

[2] Уроженец г. Воронежа. Начал служение в Успенском Адмиралтейском храме. После увольнения на покой, он вернулся в свой родной город Воронеж. Скончался 29 октября 1953 года в Воронеже. По прошению родных и почитателей перезахоронен в монастыре.

[3] Выдающийся русский ученый Михаил Семенович Цвет, разработавший метод хроматографии, был на долгие годы незаслуженно забыт в нашей стране. Его метод разделения веществ был признан уникальным во всех странах мира, кроме России. Вот уж, действительно, нет пророка в своем Отечестве…Профессор Воронежского университета квартировал на соседней с монастырем ул. Кошкинской (ныне ул. Батуринская), во флигеле, стоявшем во дворе д. 18, в 1918-1919

(2773)